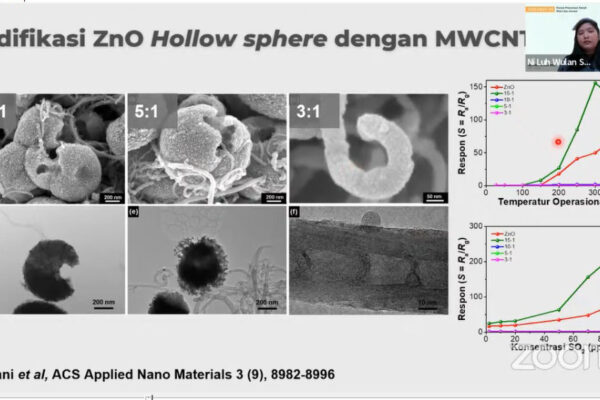

Eksplorasi Nanomaterial dan Nanoteknologi bersama Pakar Prancis

Tangerang Selatan – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Fisika Kuantum (PRFK) Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (ORNM) menggelar Special Seminar on Nanomaterials and Nanotechnology. Seminar ini menghadirkan pakar fisika dari Civil and Mechanical Engineering Laboratory (LGCGM) Universite de Rennes,Prancis Patrice Estelle. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, bertempat di KST B.J. Habibie, Tangerang Selatan, pada…